|

2009.10.30~11.4 |

|

|

| 熊野古道小辺路コースの日程と歩数 |

| 一日目 万歩計 31,774歩 |

|

高野山、金剛峯寺から小辺路スタート8:30分-水ヶ峰集落跡12:56分-

大股15:09分- 野迫川温泉泊15:25分着 |

| 二日目 万歩計 32,933歩 |

|

野迫川温泉より大股橋を渡る8:30分-伯母子岳10:51分-伯母子峠-水ヶ元跡13:18分- 三田谷登山口14:56分-三浦口バス停15:24分-宿泊地(岡田屋)16:10分 |

| 三日目 万歩計 27,432歩 |

|

三浦口7:50-三浦峠-五輪の塔-国道425号合流、バス停西中~バス停昴の郷までバスに乗る- 民宿 15:10 |

| 四日目 万歩計 34,702歩 |

| 十津川温泉8:00-果無峠-道の駅-熊野本宮大社14:40分 |

| 2年前に熊野古道中辺路歩きに来たが、豪雨にあい2日間歩けなくタクシーで要所だけまわって帰ってしまった。

今回は小辺路歩きを計画したが友人との日程があわず、丁度ノマドの熊野古道小辺路のツアーがあったので参加。

札幌から5人で出発。高野山に着いたのは午後1:30頃だった。まずは金剛峯寺に参拝。お庭を拝見し宿坊に泊まる。

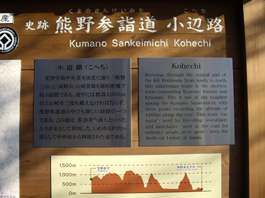

熊野古道小辺路は、高野山から熊野本宮大社までの70㌔を語り部さんの話を聞きながら4日間泊まり歩くコース。 江戸時代の生活道路で栄えた熊野古道小辺路、ひっそりとした谷間の集落を抜け、熊野古道小辺路の脇の石碑やお地蔵さまから昔の人の営みを慮ったり、 自然の中たくさんの伝説に耳を傾けながら毎晩地元のお料理に舌鼓をうつ山旅でした。 熊野古道小辺路一日目 高野山は昔女人禁制だったので高野山に入る7つの口に女人堂が設けられていたというその一つが大滝口。 槇は高野山の特産のようで古道沿いに苗床で大事に育てられている様子があちこちで見られた。そして立派な槇が随所にあった。 大股には15:09分に到着し、一日目の歩きは終わったが野迫川温泉宿の迎えの車に乗り宿に着いたとたん、 すぐ前の公民館は秋祭りの最中で餅つきをしていた。私達は地元の人達に迎えられ、そのまま秋祭りに参加。餅つきにも精を出しつきたてのお餅を頂いて、思いがけず地元の人達との交流を楽しんだ。 |

|

|

|

| 高野山.金剛峯寺の庭園 | 高野山から熊野古道小辺路へ | 大滝口女人堂跡 |

|

|

|

| 薄峠 | 道標の大師像(高野山より大阪へ16里) | 高野槇の中の古道 |

|

|

|

| 民家の横を通り | 合流したスカイラインを1.7㌔歩く | お地蔵さまから再び古道に入り |

|

|

|

| 案内板を見て水ヶ峰集落跡へ | 水ヶ峰集落跡(昔は7軒の宿屋があった) | 緑と歴史のビューポイントからの景色 |

|

|

|

| 高野槇や赤松の道 | 平辻の道標(14:15分着) | 平辻の道標に建つお地蔵さま |

|

|

|

| 道標地蔵(右熊野道.左在所道.) | 大股橋.野迫川村(15:09到着) | 秋祭り餅つき会に参加 |

| 熊野古道小辺路二日目

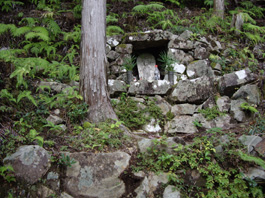

野迫川温泉宿の車で大股まで送って頂き、大股から橋をわたると民家の蔵の横から伯母子岳の登山口になり二日目の熊野古道小辺路もスタートした。 萱小屋跡を過ぎるとカエデやブナの雑木林になり、まだ紅葉が残っていて時々びっくりするような深紅のモミジに出会ったりする。 木の間からは伯母子岳の姿も見え、快適な道なので、落ち葉を踏みながらあっという間に伯母子岳山頂(1344㍍)に着いたような感じだ。山頂からは伸びやかな展望が広がり、大峰山も遠望できた。 又、広々とした伯母子峠も見晴らしが良く、古くからの峠越えの道標は薄くなって読めない程になっていたが、すぐ側には新しい道標が建っていた。 伯母子峠から三谷田に下りる頃雨が降り出した。この雑木林の道も気持ち良くヒメシャラも混じったブナやカエデは雨の中で一段と鮮やかで、 上西宿跡に着き休憩。ここは宿を兼ねた茶やだったそうで古い石垣が残っている。 そして強くなった雨の中を水ヶ元跡へと急ぐ。ここは昔湧き水があり茶やがあった所という。弘法大師の座像が収まっていて、扉を開け拝ませて頂く。それから急な下りがえんえんと続く。雨も上がって日が差してきたが、途中から石畳になった道は滑る急な下りで、やっと三田谷に着いた。 三谷田橋を渡り、バス通りを20分余り歩き三浦口の民宿についた。 岡田屋に泊めて頂く。暖房も行き届き、広い食堂で鍋を囲みながら地元の料理を頂く。鶏肉が美味しく、刺身コンニャクの味噌タレがとても美味しい。今日は私達の他に4名の小辺路歩き旅人がいて、一組は外国人だった。 スペイン人ご夫婦が私達と逆のコースで熊野古道を熊野大社から歩いてきていて明日は大股まで行くという。男性2人の組は私達の1時間ぐらい前を歩いていたようだ。 熊野古道小辺路は本当に人の気配がないので、同じ目的で歩く仲間意識で親近感がわいてくる。 |

|

|

|

| 野迫川温泉宿 | 大股の案内板からスタート | すぐに山道に |

|

|

|

| 萱小屋跡(江戸時代は茶やがあったという) | 落ち葉を踏みながら気持の良い道 | ブナやカエデの雑木林の中の道 |

|

|

|

| 樹間から伯母子岳が見える | 桧峠 | 伯母子岳が見ながらの登り |

|

|

|

| 伯母子岳へと伯母子峠への十字路 | 伯母子岳山頂 | 伯母子岳山頂からの景色 |

|

|

|

| 伯母子岳山頂 | 伯母子峠 | 伯母子峠 |

|

|

|

| 伯母子峠 | 伯母子峠の新しい道標 | 雑木林の中を三田谷へと下る |

|

|

|

| 水ヶ元跡にある弘法大師挫像 | 三田谷登山口に出て県道にぶつかる | 県道歩いて着いた三浦口バス停 |

| 熊野古道小辺路三日目

宿を出てすぐに神納川の橋を渡る。棚田を見ながら狭い山道を登っていくと集落があり、 昔の田舎景色そのもので懐かしい光景が広がった。そして端正な杉林の道を進むと突然曲がりくねった杉の巨木が現れた。 昔旅籠を営んでいた家が風よけに植えた杉で樹齢500年以上だという。そして三浦口から30丁の所の水飲み場、 ”30丁の水”でお水を飲み、急な登りで1080㍍の三浦峠に着いた。熊野古道小辺路の案内板や東屋もあって、眺めも素晴らしく、昨日登った伯母子岳を見ながら休憩。 三浦峠からは下りになって、古矢倉跡、出店跡と昔あった茶屋や出店跡を通過し、樹間から遠くに今西集落を眺め、どんどん下る。 突然民家の庭に出た。2年ぐらい前までは住人もいたというが、庭先から住人の急な生活道を下り、舗装道路に出た。 そして国道425号にぶつかりバス停西中に着いた。ここから十津川温泉まで120分国道歩きなのだが、狭い国道歩きは危険ということでバスに乗ることになった。バスは本数が少なく40分位待って、十津川温泉の昴の郷まで乗る。 十津川温泉昴の湯でバスを降りる。まだ2時過ぎなので 宿に入るには早すぎるということで、川を渡る人力ロープウエーの野猿に行き、 交代でつり下げられたヤカタに乗って貼ったワイヤーを引っ張る。生活道として利用されていたというが面白い。 そしてこれも生活道として利用されている吊り橋や有名な柳本橋を渡り、 十津川温泉民宿に行く。かけ流しの温泉はとても良い湯で、温泉粥もおいしかった。 |

|

|

|

| 宿の岡田屋 | すぐに神納川の橋を渡る | 小辺路ルートの道標 |

|

|

|

| 三浦口の日本の山里の風景 | 三浦口の棚田 | 集落跡 |

|

|

|

| 杉の巨木(樹齢500年以上 | 杉林の中の道が続く | 三浦峠から伯母子岳方面 |

|

|

|

| 三浦峠の案内図 | 三浦峠 | 五輪の塔 |

|

|

|

| 杉林を下る | 民家の珍しい軒下 | 民家の急な生活道を下り道路に出る |

|

|

|

| 下山下の三浦峠登山口 | 生活道の吊り橋 | 人力ロープウエーの野猿 |

| 熊野古道小辺路四日目 十津川の民宿から柳本橋を渡る。果無峠登山口の看板があり石畳の道を上ると果無の集落ががあった。 民家の間を通らせて頂くが干し柿をつるした昔の日本の美しい山里風景で、こういう風景は本当に懐かしい。 庭には旅人に飲み水の用意がされていて、側にさりげなく一輪花も添えてありうれしくてまわりを見渡すが人の気配はない。 そしてすぐに30番の石仏があった。それからは次々と石仏さまに会いながら果無観音堂に着き、1114㍍の果無峠に到着。 木々に囲まれて広場なっている果無峠は展望はないが宝篋印塔の一部が残っていて、石仏さまは17番だった。 これから本宮町八木尾まで16の石仏さまに見守られながらどんどん下る。 木の間から熊野川が見え、里が見え、急な下りで、土手の上にある石仏様は見上げながら猶も急な下りで林道出合に出て、民家の横を通らせて頂き、国道168号に出た。 道路を渡り熊野川沿いの歩道歩きで道の駅”熊野古道ほんぐう”に着く。ここからの眺めは抜群で、叔母子岳からいままで歩いてきた尾根を眺めて感無量。 道の駅でゆっくり休み、いよいよ最後のトレイルに出発。国道をバス停平岩口まで歩き右にそれて上っていくと熊野古道中辺路コースと合流し、 三軒茶跡を通過。九鬼ヶ口関所跡の門をくぐる。緩やかな上り下りを繰り返し、 昔はここでお祓いをして心身を清めお参りしたという祓戸王子で私達もお祓いし、 いよいよ熊野大社へ。本宮大社裏鳥居をくぐり熊野本宮大社に到着。参拝をして、表鳥居から改めて振り返る。熊野古道小辺路の旅も無事に終わった。 一時雨にもあたったが天気にも恵まれ、お仲間も良く、晩秋の静かな熊野古道小辺路歩きは、日本の昔をしのび日本の良さも再確認したような旅だった。そして最終日は 長い歴史ある湯の峰温泉に泊まり、源泉かけ流し湯を楽しんだ。 |

|

|

|

| 柳本橋(長さ90㍍、高さ10㍍) | 果無峠へのスタート | 石仏さま |

| 4日目の果無峠へ向かう途中でカメラの電池が切れてしまい、下記写真6枚はAさんから提供して頂いた。 |

|

|

|

| 果無峠を下る | 木の間から熊野川が見える | 語り部さんの話しを聞きながら |

|

|

|

| 道の駅から伯母子岳を背景に記念写真 | 熊野本宮大社 | 湯の峰温泉 |